技術職員の業務

機械システム工学プログラム

●(教育)機械工作実習

機械システム工学プログラム2年生を対象に各種加工法の基礎を習得することを目的とする「機械工作実習」が、創造工房において毎週水曜日3・4限に行われています。

機械工作実習は、「旋盤加工」「溶接」「鋳造」「手加工」「NC・放電加工」「平面研削加工」「自動車ミッションの構造」「自動車用エンジンの分解・組立」に分かれており、

機械システム工学プログラムの技術職員は各テーマにおいて学生指導・安全管理を担当しています。

受講学生は工作機械に関する要素技術を習得し、各種加工法の基礎を習得することにより、ものづくりに関する素養を身につけます。

●(研究)工作機械を用いた各種実験装置の製作

機械システム工学プログラム所属の教員・研究室に対して、研究に必要な実験装置の製作支援を行っています。

装置の製作支援は、主に工作機械を使用して依頼のあった品物を形にしていきます。時には設計段階から携わり、より良くするために意見を出し合います。

さらに学生が工作機械を使用して加工を行う際は、安全に操作・作業を行えるように指導します。

技術職員はこれらの支援において、多岐にわたる加工を一点から対応します。そのため現状の設備で最適な加工を考え、知識の習得を含め日々技術の研鑽をしています。

社会基盤工学プログラム

●(教育)測量学実習

測量学実習は、測量技術の習得、および、測量データ計算の習熟を目的として、社会基盤工学プログラム3年生を対象に、第1、第2タームの毎週水曜に開講されています。

本実習では、距離測量、水準測量、角測量、平板測量を実施し、最終的に地形図を作成します。学生は、屋外での測量(外業)だけでなく、測量で得られたデータ計算(内業)にも取り組みます。

本プログラムの技術職員は、おもに、屋外での測量時に、測量方法の説明、測量機器の使用方法の説明(例:オートレベル、セオドライト、平板測量器具など)、

実習中の学生の周囲の安全確認、草刈りなどを担当します。また、測量で使用する機器の、調整、簡単な修理、補充なども担当します。

●(教育)社会基盤工学実験

社会基盤工学実験では、建設用材料の性質・力学特性や土木分野で対象とする力学現象について、実験を通して確認し実験方法の理解と習得、および

実験データ計算・レポート作成の習熟を目指します。

本実験は、社会基盤工学プログラム3年生を対象に、第2タームにコンクリート工学と構造工学の実験、第3タームに水理学と地盤工学の実験が開講されています。

本プログラムの技術職員は、まず、実験で使用する材料・機器を用意します(購入、加工、組み立て、動作確認、調整など)。

実験中は、実験方法の説明(例:鉄筋コンクリートはりの載荷試験、片持ちばりの自由振動実験、砂地盤のボイリング実験と液状化実験、波の波速と浅水変形の実験など)、

実験機器の使用方法の説明などを担当します。

●(研究)土木構造物や地盤、海岸を対象とする調査・研究の支援

社会基盤工学プログラムには、大別して、応用力学分野、セメント・コンクリート工学分野、地盤工学分野、海岸工学分野、水工学分野という5分野の研究室があります。

本プログラムの技術職員は、主として支援する研究室の教員や学生と連携して、卒業研究や修士研究などに関する支援を担当します。

たとえば、実験・解析などで使用する材料・機器・ソフトウェアを用意します(選定、購入、加工、組み立て、動作・使用方法の確認、調整など)。

また、学生の実験・解析の進行を、必要に応じて支援します。

特色としては、土木構造物や地盤、海岸の調査を目的とした、現地調査に同行することがあります。教員や学生を乗せて車を運転することもあり、

現地での調査にも関わります(供試体の設置・回収、地震被害の調査、ドローンを用いた測量など)。

電子情報通信プログラム

●(教育)電子情報通信実験

電子情報通信プログラムの技術職員は「電子情報通信実験Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ」や「電子情報通信設計製図」といった実験・実習の講義に携わっています。

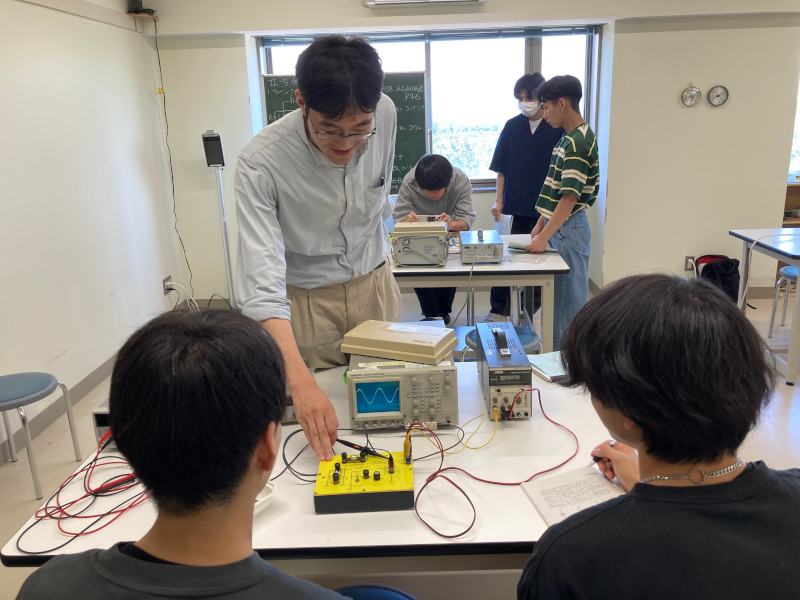

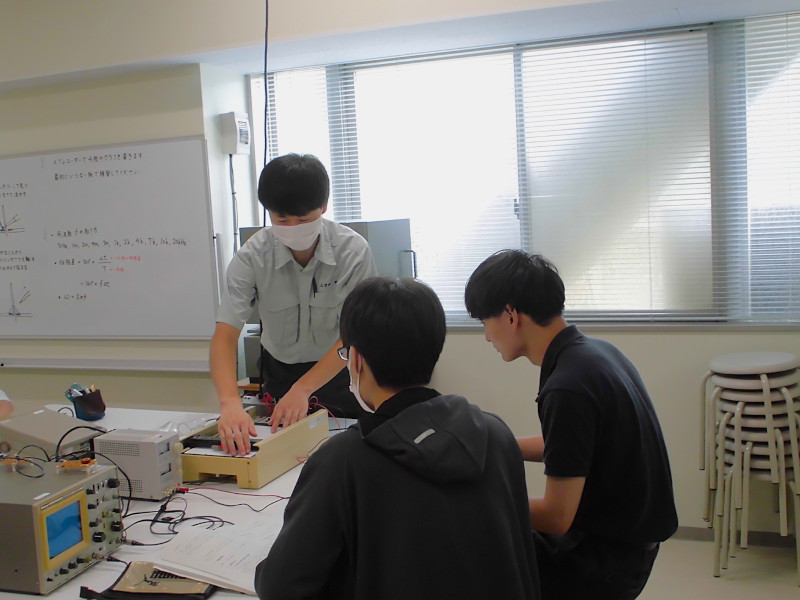

「電子情報通信実験Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ」では2年生、3年生を対象に電気回路や電磁気に関する様々な実験を行います。技術職員は実験の手順や実験装置の使用方法を学生に指導しています。

「電子情報通信設計製図」では学生が6人程度のグループに分かれ、電子回路の製作やプログラミングを行って一つの作品を作ります。

技術職員は回路製作に必要な部品や道具の準備するほか、回路製作やプログラミングをする学生へのアドバイスを行っています。

写真は電子情報通信実験のなかでも発振回路の実験で、実験装置を使用して交流電圧を発生させ、オシロスコープで波形の観測を行っている様子です。

●(研究)電子回路やプログラムの製作

電子情報通信プログラムの研究室は電力エネルギー分野、電子デバイス分野、光エレクトロニクス分野、通信システム分野の4つの分野に分かれています。

超電導や高電圧、プラズマ、電気電子材料やデバイスの開発、光応用技術、無線通信、信号処理や画像処理技術など幅広い分野の研究が行われています。

本プログラムの技術職員は、各研究室の教員・学生から依頼を受け、その内容に応じた研究支援を行っています。

主な依頼の内容は、研究に用いる電子回路やプログラムの製作、材料の機械加工、実験装置の保守・修理、実験の支援など多岐にわたります。

教員や学生からの様々な要望に応えられるよう、本プログラムの技術職員は新しい技術や知識の習得に日々努めています。

知能情報システムプログラム

●(教育)学部講義

計算機演習室や講義室で行われる、学部生を対象としたコンピュータ基礎やプログラミングの授業に毎時参加し、 バーチャルコンピュータの設定や操作の他、

Linux環境下でのファイルシステム、基本のCUI、シェル、プログラミングエディタemacsの使い方やLaTeX作成の指導補佐を行い、

演習では学生からの質問に対応しています。

また、学部と大学院にある2つの教育用電子計算機システムは本体が研究として構築されており、授業への提供とその運用管理を教員と連携して担っています。

保守業務に関し外部業者と協働作業を行う機会も多く、4年毎にリプレイスされる次期型システムの構築には、毎回携わっています。

●(教育)知能情報システム実験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

知能情報システム実験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳは、3年生を対象に 第1第2タームの前期、第3、第4タームの後期に分けて8つの実験から構成されます。

技術職員は前期、後期それぞれ担当する実験に配置され、教員、TAとともに学生のサポートを行います。担当している一部を紹介します。

『論理回路』では、デジタル回路の基礎となる「組合せ論理回路」と「順序回路」について理解することを目的に複数の課題が設定されています。

技術職員は、課題の狙いと理論的な背景を学生に説明し論理回路設計の考え方を指導します。

この実験では学生が1人1台ずつハードウェアを使用しますので、使い方を始め回路の設計、配線作業、動作確認までをサポートし、課題のチェックを行っています。

『ネットワーク基礎』では、基本となるネットワークコマンドを指導し、

そこからどのような情報が得られるのか、各自の演習と、データの取得から考察までをサポートしています。

『マイクロコンピュータ基礎』では、米国Zilog社製の8ビット・マイクロプロセッサZ80を使用して、「プロセッサ内でのプログラム実行課程をイメージできるようになること」を目的に、

機械語(アセンブラ)でのプログラミング課題が5つ提示されています。

技術職員は、教員の補佐をしながら、学生に対して実機でのプログラミングや実行方法をサポートし、動作の確認と各課題の正答チェックを行っています。

3回の実験で必須課題が完了しない学生に対しては、技術職員が補講を行い、完了までをサポートしています。

●(研究)知能情報システムプログラムでの研究支援

以前はそれぞれが固定の研究室に専属して研究を支援していましたが、近年はプログラム所属の技術職員として、各研究室から依頼が来るようになりました。

現在携わっているものとして、外部の先生方との共同研究の一つに GIS(地理情報システム)があります。これは、ArcGIS Proを使用して、

国土地理院の基盤地図情報、国土交通省の国土数値情報、政府統計のe-statなど、オープンデータを地図上に搭載し、可視化を検討する研究です。技術職員は公開をサポートします。

センシングに関する研究では研究設備の設置を担い、必要な装置を研究に合わせてカスタマイズするために、一部のハードウェアの作成やチューニングを行っています。

機械学習、深層学習を主とする研究室からはデータ作成やデータベースへの登録作業を依頼されることもあり、研究を多岐に支援しています。

化学システム工学プログラム

●(教育)化学システム工学プログラムの学生実験

化学システム工学プログラムは化学工学コースと応用化学コースに分かれており、化学工学コースでは基礎的な「化学実験1・2」と装置を用いる「化学工学実験」を行い、

応用化学コースでは「有機化学実験」「無機化学実験」「物理化学実験」「分析化学実験」「高分子化学実験」の5分野の実験を行っています。

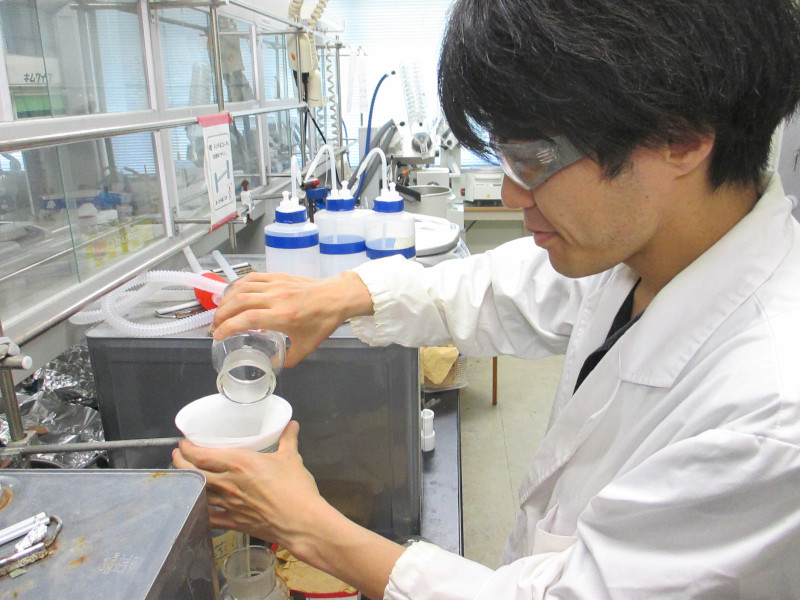

写真は化学工学実験の「抽出」で、塔型装置を用いて溶剤中に含まれる酢酸を水を用いて回収する実験です。

技術職員は実験に使用する塔型装置やガスクロマトグラフのメンテナンスおよび教員の補助、前日に行う分液ロートを用いた三成分の平衡条件を確認する実験での指導などを行っています。

●(研究)分析機器を用いた定性分析、定量分析への技術的支援

化学システム工学プログラムは、応用化学コースと化学工学コースがあり、各コースに二人ずつ技術職員が配属されており、担当教員の研究室の支援を主に行っています。

主な業務は、学生への研究支援や装置・薬品の管理、担当教員の補助業務などになります。例えば、依頼された実験装置の作成(流動層装置:アクリル材の加工、

組み立てなど)や新規分析項目の分析方法の検討(装置の選定、前処理方法、装置条件、解析方法など)、実験装置や分析機器の使い方の指導などを行っています。

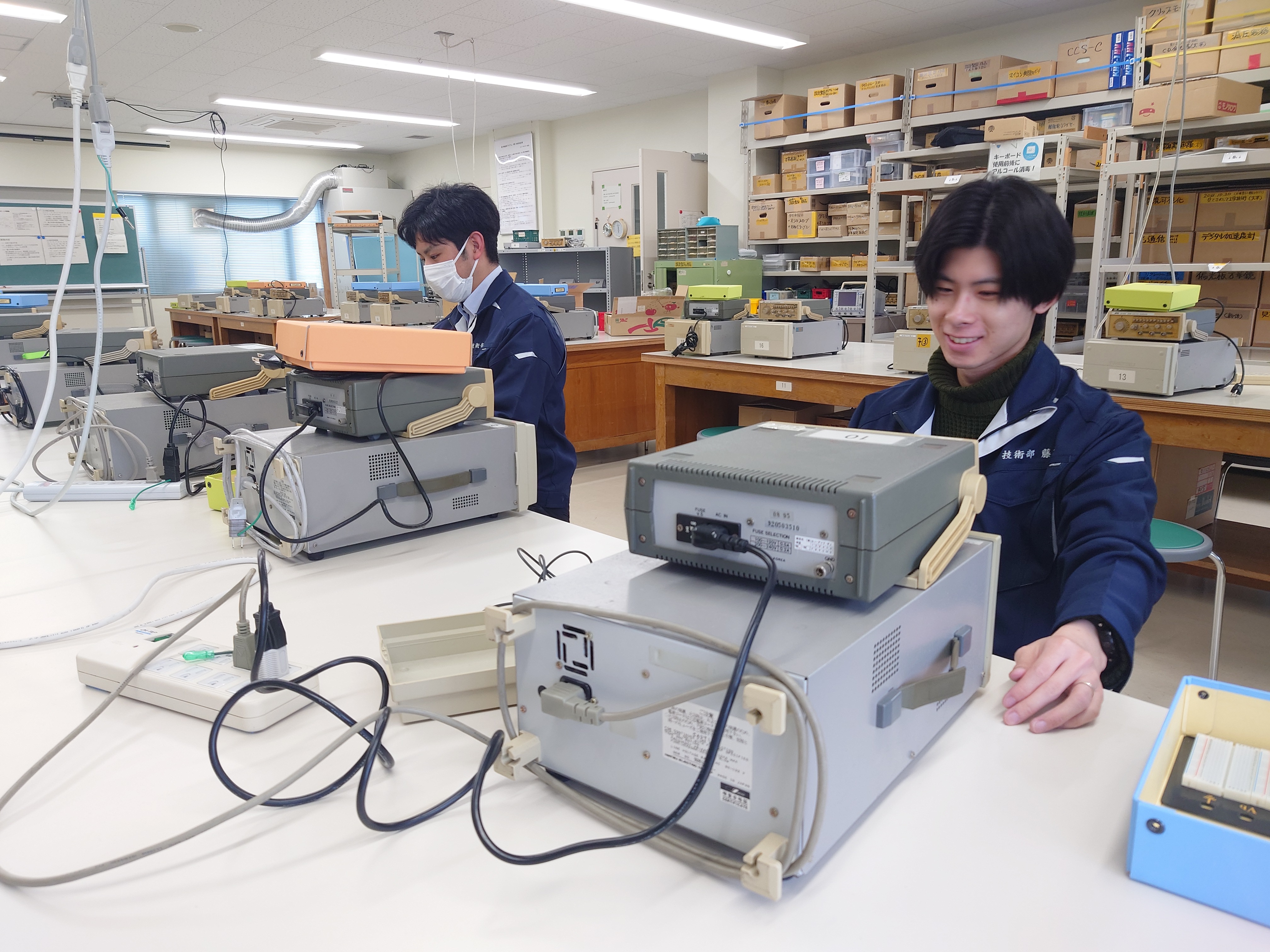

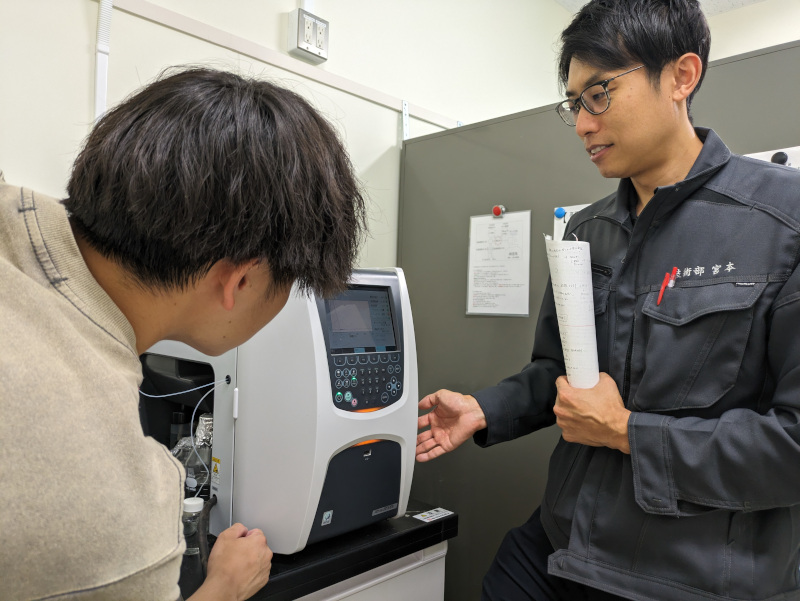

写真は、TOC分析機器による非イオン界面活性剤の分析検討を行っている様子で、技術職員は試料の前処理方法や装置の使い方などを指導します。

材料科学プログラム

●(教育)材料科学実験

材料科学実験は、材料科学プログラムの3年生を対象に第1・第2タームの火曜・金曜3・4限に開講されています。

材料科学実験Iでは、高温超伝導体の作製やX線回折等の物理系のテーマの実験、および回路作製等の電気系のテーマの実験・実習を行っています。

また、材料科学実験IIでは、化学系のテーマの実験(無機ナノ材料実験、生物材料実験)および材料評価学実験を行います。

材料科学実験における技術職員の主な業務は、毎回の実験で使用する器材や試薬等の準備・調達、

および実験手順の説明や実験機器の使用方法の説明です。液体窒素や放射線、はんだごてを使用する実験テーマでは、

それらの安全な取り扱いにも注意を払う必要があります。

●(研究)新規機能性材料の合成条件検討

材料科学プログラムには、物理を基盤とする物性系分野の研究室と化学を基盤とする開発系分野の研究室があり、

それぞれの分野に1~2名の技術職員が配属されており、担当教員の研究室の支援を主に行っています。

主な業務は、主として支援する研究室の研究支援や装置・薬品・高圧ガス等の管理、プログラムの行事の補助業務などがあります。

例えば、学生に対する薬品や高圧ガスの適切な取り扱い方法を含めた安全教育、教員より依頼された実験装置の作成および改良、

各種材料合成方法の検討、各種機器分析における条件検討・操作方法指導・解析補助などを行っています。

写真は、新規機能性材料の開発を化学合成により行っている様子です。化学合成により得られた生成物の機能性評価を行い、

その評価に基づいて反応時間、反応温度、使用する薬品などの検討を行うことで、効率的な機能性材料の開発を目指します。

建築学プログラム

●(教育)建築材料・構造実験

建築材料・構造実験では主にコンクリート,鉄筋,および鉄筋コンクリートはりについて実験を行っています。

実験では建築物に用いる構造材料の諸性状および構造物の力学的性状について理解を深めることを目的とし,実際に建築材料や構造部材に触れ,試験に関する作業を行い,試験方法やレポートの書き方・まとめ方についての学習も行います。

建築材料・構造実験Iでは,コンクリートの調合設計や骨材試験,鉄筋コンクリートはりの試験体製作(型枠・配筋)の実験を行っています。

建築材料・構造実験IIでは、コンクリートの練り混ぜや強度試験,鉄筋引張試験および鉄筋コンクリートはりの曲げ加力の実験を行います。

実験において技術職員の主な業務は,実験で使用する原材料の調達,機器機材の準備・調整,および実験手順の説明や,実験機器の使用方法の説明,加力試験装置の操作などを担当します。

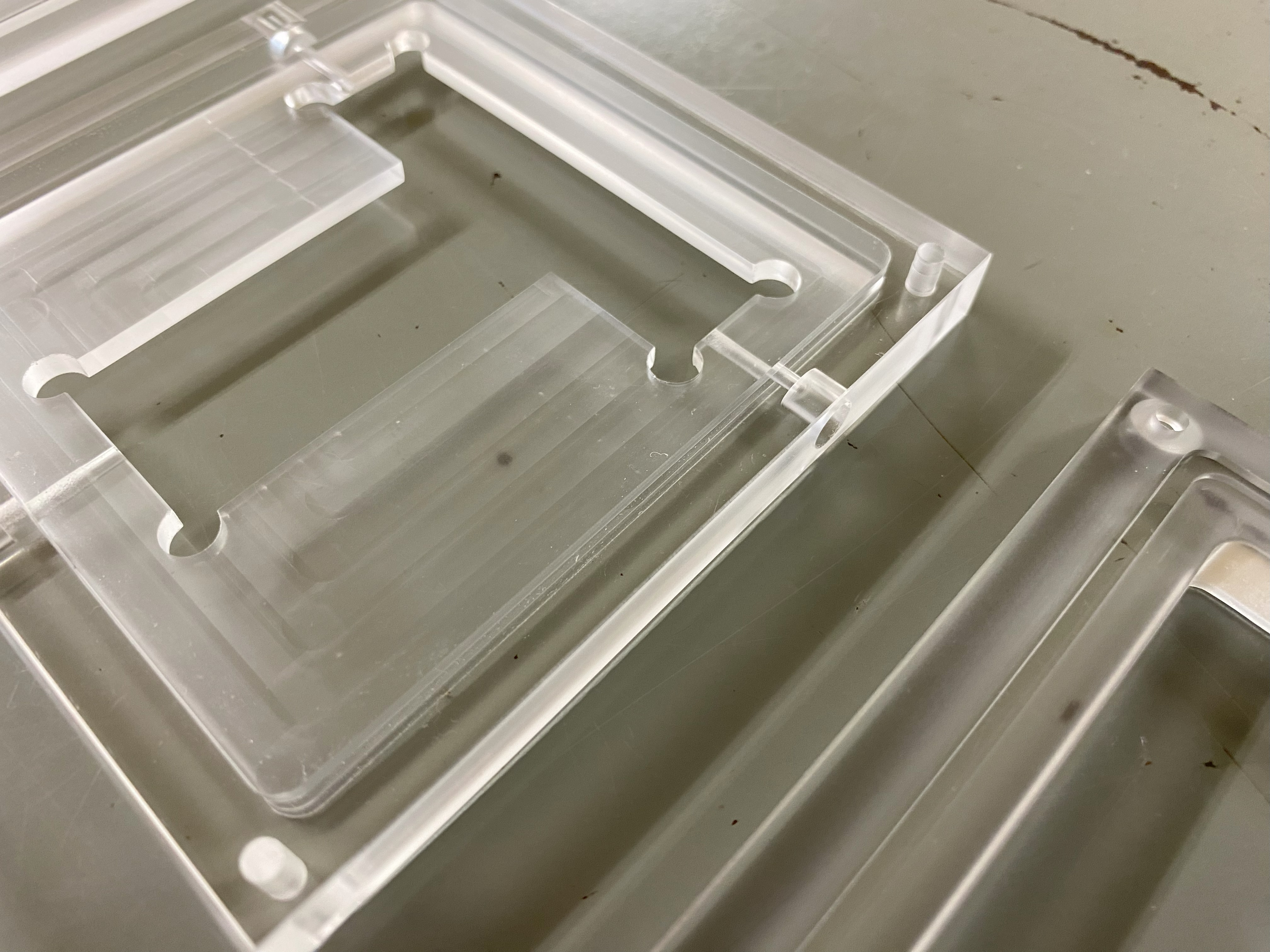

●(研究)ライトカバー加工・教室を対象とした空調気流性状の可視化・PIV測定の支援

建築学プログラムには,材料構造・都市計画・意匠・建築環境の研究室があります。3名の技術職員で各研究室の支援を行っています。

上の写真は湊下町展-町灯篇という下町で歴史的建造物をライトアップするイベントです。昨年はもともと使っていたLED投光器の光量が強すぎるため調節用のライトに付けるカバーを30個作成する支援を行いました。

試作品を作り学生と何度もやりとりしながら行いました。今年度は屋根の上に設置する丸型ライトにつけるカバーを作成することになりました。

丸型をうまく固定できるよう試行錯誤しながら製作補助を行いました。

下の写真は新潟大学工学部の講義室で行った実験を支援した時のもので、天井カセット型エアコン2台による空調気流を対象に気流の可視化撮影とPIV解析を行いました。

実験ではレーザ10台と2種類のスモークジェネレータ計6台を用いています。PIV(粒子画像流速測定法)とは、

流れの中に煙などの微細なトレーサ粒子を混入させてレーザライトシートで可視化し、その粒子の動きをデジタルカメラで撮影し画像解析することで、

速度ベクトルを算出する手法です。レーザーの照射断面やプロジェクターなどが映り込まないようウールペーパーを貼り撮影します。

スモークジェネレーターは床に4台と2カ所のエアコンの吹き出し口に1台ずつつり下げスモークを出します。その他、流体のコンピュータシミュレーションなどに使うパソコンの維持管理なども行っています。

人間支援感性科学プログラム

●(教育)人間支援感性科学実験Ⅲ

人間支援感性科学実験Ⅲは、人間支援感性科学プログラム3年生に向けて開講される実験科目であり、

医工学、支援機器工学に関連する生体計測に関する内容を実験を通じて実践的に理解する科目です。

この科目は、テーマの違ういくつかの実験で成り立っており、人間支援感性科学プログラムの技術職員は、

それぞれ個別の実験テーマを担当しています。

1枚目の写真は生体計測実験の様子で、センシングデバイスが組み込まれた手動車いすに乗車し、

手動車いす推進時の筋活動、トルク、ならびに座圧分布を計測するとともに、それらの関係を考察します。

本プログラムの技術職員は、筋電センサ・トルクセンサ・面圧センサの取り扱いや実験手順の説明、

手動車いすと各種センサ、データログ機器の取り扱い方、データ解析の手順などを説明します。

2枚目の写真は、筋電計測と義手制御の実験の様子で、基本的な神経筋系と信号処理の技術を学び、

腕の筋電図から電動義手の制御を試みる実験です。筋電センサとカスタマイズされた義手を用いて

A/D変換の作法や制御システムを学習します。技術職員は筋電義手の装着の仕方からセンサの貼り付け方法、

電位の計測方法や測定器の使い方などを指導します。

●(研究)実験装置の開発・製作や情報技術による研究支援

人間支援感性科学プログラムには、生体医工学、芸術、音楽、健康スポーツ科学等の幅広い分野の研究室があります。

本プログラムの技術職員は各研究室からの依頼に応じて研究支援を行っています。

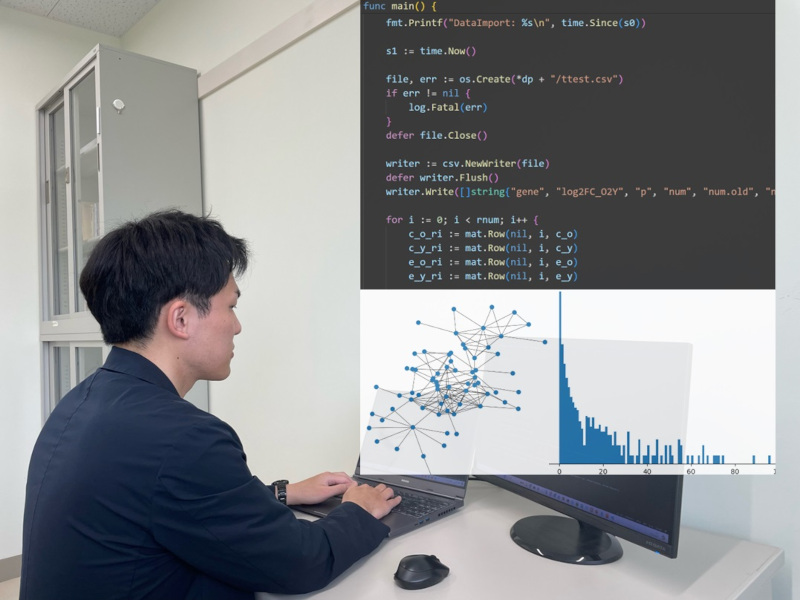

主な業務内容は、実験装置の開発・製作(機械工作、回路設計等)、データ解析、コンピュータシミュレーション、3Dデータの作成等です。

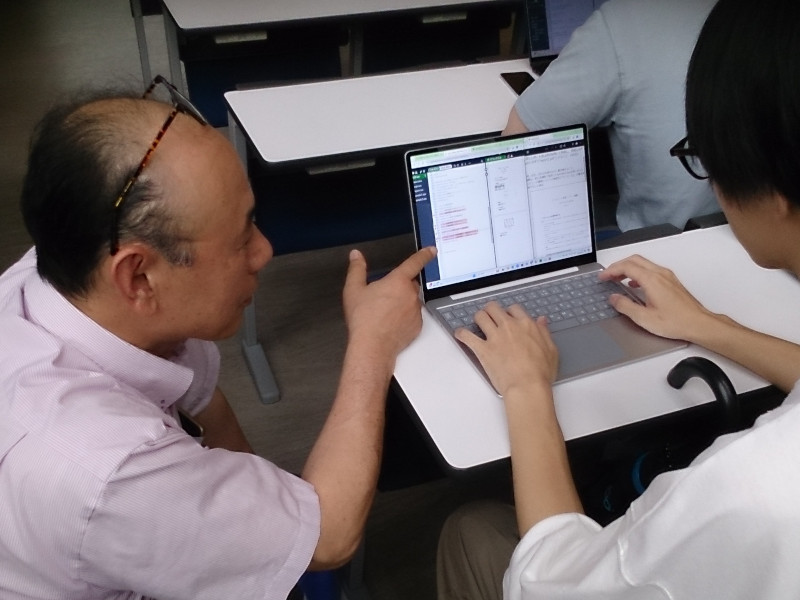

写真は、機械学習によるデータ解析用のプログラムを書いている様子です。研究の立ち上げから学会発表・論文執筆まで関わることや、学生の研究指導・アドバイスを行うこともあります。

幅広い分野の依頼に対応するため、技術職員は新たな技術・知識の習得に意欲的に取り組んでいます。

工学力教育センター

●(教育)ものづくりプロジェクト

ものづくりプロジェクトとは、1年以上の長い時間をかけ、学生に大学生らしい高度なものづくりを行わせ、

座学で学習する理論と、実際の”もの”の繋がりを理解し、応用力を養うことを目的とした工学部の特徴的な科目です。

分野横断・学年横断の学生プロジェクトチームを結成し、目標に向かって活動します。

NHK学生ロボコン大会出場を目指す「ロボコンプロジェクト」や、レーシングマシンを設計・製作し

速さや設計の妥当性などを競う「学生フォーミュラプロジェクト」などが活動しています。

担当技術職員は、技術的指導はもちろんのこと、プロジェクトマネジメントや予算・物品管理などを行っています。

●(教育)スマート・ドミトリー

スマート・ドミトリーとは、1年次から研究室配属を行うことで、研究力強化を狙った工学部の特徴的なプログラムです。

分野・学年の違う混成チームを学生自ら結成し、研究者(教員)の指導の下、研究に取り組みます。

研究成果は学会やカンファレンスなどで発表することを目指します。リンの資源循環を目指す研究や

ビックデータを用いた研究など、複数の研究が進行しています。

担当技術職員は、教員と協力しながら学生指導を行い、研究に必要な技術的指導や、研究装置開発・製作を行っています。

●(研究)センター保有機器を用いた研究装置の開発・製作

工学力教育センターは、FDM式3次元プリンタ・光造形式3次元プリンタ、レーザー加工機、CNC加工機など

様々な最先端機器を保有しています。工学部の各研究室に対して、これら機器を用いて装置製作などをすることにより、

研究支援を行っています。

工学力教育センター担当技術職員は、これら機器を操作して研究・実験装置を製作するだけでなく、

メンテンナンスや保守・管理、学生への技術指導を行っています。また、装置製作や設計の相談対応なども行います。

環境安全推進センター

環境安全推進センターでは、学内の実験室から排出された実験系廃棄物の回収を行っています。

実験により排出される廃棄物は有害なもの、危険なものが含まれていることが多いので、内容物に関しては職員が確認を行ってから業者に引き渡すことで、適正に処理を行っています。また、廃試薬や水銀の回収も随時行っており、内容物や本数などを確認してから事務手続きを行います。その他、ドラフト講習、集中講義の施設見学の引率、センターへの各問い合わせ等に対応しています。

実験系廃棄物の管理全般業務を適正に行うことで、大学での研究等に支障がでないよう努めるとともに、健康や環境へ悪影響がでないよう心がけて業務を行っています。