ニュース・トピックス

2025年度

工学部技術職員研修 見学研修会を開催しました

令和7年9月17日(水)に工学部技術職員研修としてNAMICSの見学研修会を開催しました。 NAMICSは1946年創業し国産塗料開発を行ってきましたが戦後,電子部品の絶縁塗料の開発を始め世界でも活躍している企業です。研修は工学部技術部職員22名が参加しました。始めにナミックスの佐藤様より,企業説明などをして頂きました。塗料製造から,電子部品材料などの製造で研究開発型企業に発展するまでの過程や企業理念や福利厚生などをお話頂きました。その後,工場見学では最先端の技術を拝見させて頂き大変貴重な経験ができました。ホールにはたくさんの展示物もあり大変見応えがあり充実した見学会となりました。ナミックスの見学に携わってくださった皆様ありがとうございました。

工学部技術部新人研修(基本研修)を開催しました

令和7年度5月21日・22日に,研修委員会で企画した新人研修(基本研修)を行いました。 大喜さん,鈴木さんが参加しました。講師は羽田さんが務めてくださいました。アドバイザーとして前技術長の高橋さんにも参加して頂きました。 技術部のHPを用いて業務内容や大学の規約などに関する説明をして頂きました。今後は職場見学を行う予定です。

2025.06.02

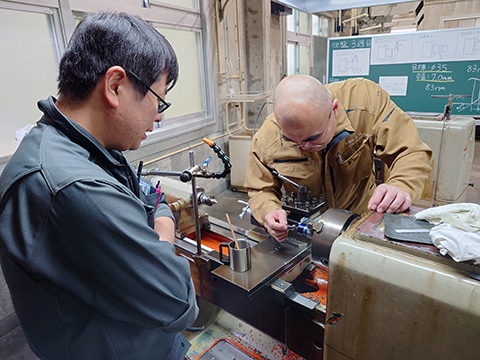

工学部技術職員向け技能研修を開催しました

令和7年度5月12日~数日間に渡り,研修委員会で企画した技能研修【旋盤加工】を行いました。 加藤さん,吉水さん,福嶋さんの3名が参加しました。講師は創造工房の下條さんが務めてくださいました。 初めに,スライドを見ながら機械加工に当たって必要な安全に関する説明をして頂きました。旋盤技能研修では旋盤を用いて、金属丸棒(材質:S45C)の加工を行いました。6月からはフライス盤技能研修行う予定です。

2025.06.02

ニュース・トピックス

2024年度

工学部技術職員研修「救命講習会」を開催しました。

令和7年3月5日(水)に工学部技術職員研修として救命講習会を開催しました。 本講習会では新潟市西消防署より2名の救急隊員の方を講師として迎え、心肺蘇生法やAEDの取扱い方法、異物の除去法を映像視聴と訓練人形を用いた実習によって学びました。当日は工学部から14名の技術職員が参加し、また農学部からも2名の技術職員の方に参加いただきました。技術職員が指導を行う実験や実習の中には危険を伴う作業が含まれるものも多くあるため、救命講習の受講等を通じて日頃から緊急の状況に備えておくことが重要となります。

2025.03.05

令和6年度新潟大学教室系技術職員研修(講演会・技術発表会)報告

令和7年3月3日(月)に令和6年度新潟大学教室系技術職員研修(講演会・技術発表会)が工学部103講義室とオンライン(Zoom)のハイブリット形式にて開催されました。 当日会場での受講者数は20名程度,Zoomによる受講者は18名程度,後日録画視聴による受講者数は35名程度で合計73名の参加となりました。 講演会で講師をして頂いたのは,新潟大学教育学部出身でShitamichi HDの常務取締役,NPO法人 Lily&Marry’Sの代表を務めながら理科の教員免許を持ち,地域活性化モデルとして幅広く活躍されておられる,新潟大学アンバサダーの山田綾乃さんです。「日本一が作る日本最大の子ども食堂」というタイトルでご講演頂きました。地域の発信するためにまず自分たちの発信力をつける活動をして新潟の魅力を全国に発信してくださっていました。 技術発表会では4名の方から発表して頂きました。工学部の加藤平蔵さんからは「夏休み工作教室の紹介」,山田拓哉さんからは「実験用T字配管継手の製作について」,藤本悠佑さんからは「リフレッシュ理科教室 2024の振り返り」,研究統括機構共用設備基盤センターの五十嵐文子さんからは「機器分析部門での人材育成の取り組みについて」を発表して頂きました。日々の業務に関わるいろいろなアイデア,効率よく作業を進めるための工夫など大変参考になりました。発表して頂いたみなさまありがとうございました。

2025.03.03

R8年4月新潟大学工学部技術部採用情報

R8年4月採用で機械系と情報系の技術職員をそれぞれ1名予定しています。 詳細は下記のリンク先でご確認ください。 https://www.niigata-u.ac.jp/university/recruit/staff_01/classroom-engineer/

2025.3.6

「小中学生・高校生のための科学技術へのいざない」へ参加しました

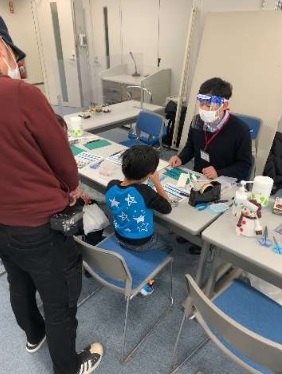

「小中学生・高校生のための科学技術へのいざない」(主催:新潟大学工学部・郡山市ふれあい科学館)が2024年12月7日(土)、12月8日(日)に郡山市ふれあい科学館にて開催されました。 今年は本学より5テーマ、科学館より1テーマの出展となり、昨年に引き続き会津学鳳高等学校のSSH探求部化学班の皆さんがボランティアとして参加されました。 技術部からは「手作りスノードーム‐UVレジンを使って手作りのスノードームを作ろう‐」を出展し、両日とも60名近く(計約120名)の方にお越し頂き、 順番待ちの列ができるなど非常に賑やかなイベントとなりました。本テーマは開発技術班の齋藤さん考案のもので、フタの内側にUVレジンを使用して飾り(人形、ビーズ、貝殻など)を固定し、 着色した水溶液を加えた透明な容器にフタをすることで製作します。容器のフタという限られたスペースに様々な飾りを水溶液の色との組み合わせを考えながらデコレーションしていく工作内容となっています。 参加した子供たちは、小さな飾りをUVレジンで固定する作業に苦戦しつつも、真剣に自分好みの飾りつけを楽しんでいました。 最後に容器のフタを閉めると作品の完成となり、「きれい!」「キラキラの粉が舞ってる!」「かわいい!」など嬉しそうな声が聞こえてきました。 また、隣接するスペースにて、製作技術班の弦巻さん考案の紙とんぼ工作も合わせて実施し、集中して工作をする様子や完成後に自分の作った紙トンボで楽しそうに遊ぶ様子が見られました。

当日の様子(フタへの飾りつけ) 当日の様子(UVライトでのレジン硬化)

当日の様子(フタへの飾りつけ) 当日の様子(UVライトでのレジン硬化)

当日の様子(左:野本、右:籏町) 当日の様子(紙とんぼ工作)

当日の様子(左:野本、右:籏町) 当日の様子(紙とんぼ工作)

2025.1.6

令和6年度新潟大学教室系技術職員研修(基本研修)報告

令和6年11月29日(金)に令和6年度新潟大学教室系技術職員研修(基本研修)が工学部103講義室とオンライン(Zoom)のハイブリット形式にて開催されました。

当日会場での受講者数は19名、Zoomによる受講者は25名、後日録画視聴による受講者数は32名で合計76名の参加となりました。

講師をして頂いたのは佐渡自然共生科学センター 豊田 光世 先生と人社系(経済科学部)キム・ジュニアン 先生です。

今回は『新潟大学のド真ん中(コアセンター)を知ろう!』と言うテーマで佐渡自然共生科学センター編、アジア連携研究センター編と言うことでそれぞれお話し頂きました。

豊田先生は~佐渡島で進む共創の場づくり~と言う内容で講演頂きました。佐渡市と新潟大学・地域・企業・研究機関をつなぎ市民参加型の会議やワークショップを行い自然共生社会の実現や地域の課題解決に向け取り組んでおられました。

キム先生からは~アニメ中間素材の仕分けからAIモデル利用の構想に至るまで~と言う内容で講演頂きました。アニメの中間素材(セル画やシナリオなど)をアーカイブ化・デジタル化しデジタルベースで検索できるようなシステムを構築されていました。

セル画の修正には化学と連携し取り組んでおられました。アニメ中間素材のデジタル・アーカイブの文化解析ではAIを活用されいろいろな分析をされていました。

お二人の先生、大変貴重な講演ありがとうございました。

最後に技術部委員会専門委員会委員長の山内 健 先生より、「総合技術部(仮)に関する現状報告」をお話し頂きました。

技術職員から寄せられた質問への回答や、組織化の意義についての説明、現在の取り組みということで、

委員会についての説明や脳研究所と工学部のスライス技術の交流会を開催されたことや、

工学部が毎年開催している夏休み工作教室では新潟大学の技術職員のみなさんにお声がけし6名が参加してくださったことなどご報告されていました。

今回の研修でもお二人の先生が他分野とつながり、連携し協力して課題に取り組まれていたように、技術職員もいろいろな分野で協力できるような組織や制度を構築できればと思います。

そして今回の研修で学んだことを業務に活かせるよう取り組んで行きたいと思います。

最後になりましたが総務部人事企画課・労務福利課の皆様、大変有意義な研修に参加させて頂きありがとうございました。

2024.12.12

工学部技術職員研修「三条市立大学見学研修会」を開催しました。

令和6年9月10日(火)に工学部技術職員研修として三条市立大学の見学研修会を開催しました。三条市立大学は2021年4月に燕三条地域において開学した公立大学であり、工学部技術・経営工学科のみを設置する単科大学となっています。研修当日は新潟大学工学部より20名の技術職員が見学に参加しました。

見学の前半では、アハメド シャハリアル学長より三条市立大学の教育理念や特徴についてご説明いただき、PBL(課題解決型学習)やEBL(経験型学習)に重点を置いた教育カリキュラムを実施しているとのお話を伺いました。見学の後半では実際に大学内を案内していただき、機械工場や演習室、ホール、カフェテリア等の施設を見学させていただきました。最新鋭のものづくり教育の現場を見学できたことは工学部技術職員にとって大変貴重な経験になったと思います。

2024.9.30

大学説明 ものづくりシアター(機械工場)

大学説明 ものづくりシアター(機械工場)

汎用旋盤の紹介 共和松井ホール

汎用旋盤の紹介 共和松井ホール

新潟大学工学部技術部「夏休み工作教室」を開催しました。

令和6年8月21日(水)に「夏休み工作教室」を開催しました。今年は「レーザーで作るキーホルダー」「UVレジン」「竹あかり」「イライラ棒」の4つの工作テーマを用意し、

小学生56人とその保護者が参加しました。

参加した小学生は、技術職員の説明や注意事項をしっかりと聞いて、真剣に工作に取り組んでいました。

普段は入ることのない大学構内や見慣れない道具や工具に少し緊張している様子でしたが、工作が進むにつれて賑やかで楽しそうな声が聞こえるようになりました。

工作に慣れてくると自分なりの工夫を加えた素敵な作品を完成させ、参加した子どもたち同士で作った作品をお互いに見せ合うなど楽しそうに遊ぶ様子が見られました。

また、新潟大学工学部技術部が製作した理科実験キットの展示コーナーでは、理科実験キットを興味深そうに動かしたり観察したりして楽しむ様子が見られました。

2024.8.21

【集合写真】

【集合写真】

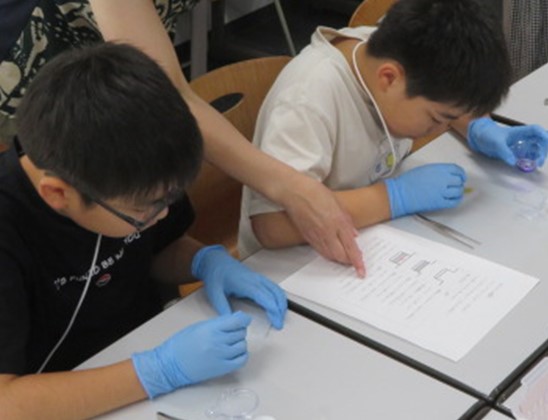

【レーザーでつくるキーホルダー】(加工機による加工) 【UVレジン】(UVレジンの流し込み)

【レーザーでつくるキーホルダー】(加工機による加工) 【UVレジン】(UVレジンの流し込み)

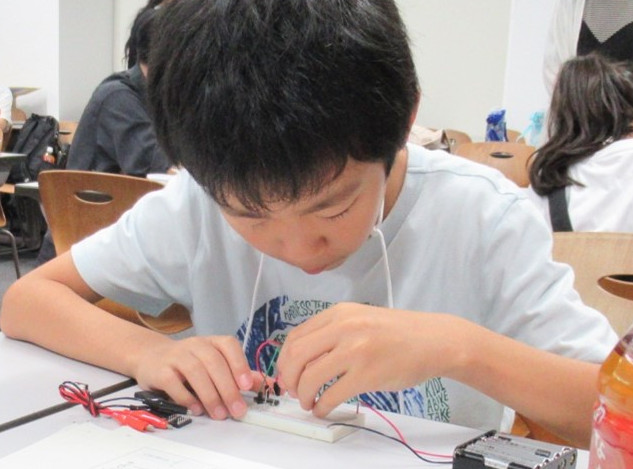

【竹あかり】(竹材への穴あけ加工) 【イライラ棒】(電源と配線基板の接続)

【竹あかり】(竹材への穴あけ加工) 【イライラ棒】(電源と配線基板の接続)

2023年度

「小中学生・高校生のための科学技術へのいざない」に参加しました。

「小中学生・高校生のための科学技術へのいざない」(主催:新潟大学工学部・郡山市ふれあい科学館)が2023年12月2日(土),12月3日(日)に郡山市ふれあい科学館にて開催されました。

今年は本学より6テーマ,科学館より1テーマの出展となり,昨年に引き続き会津学鳳高等学校のSSH探求部化学班の皆さんがボランティアとして参加されました。

技術部からは「紙コップ弓矢」を出展し,両日とも100名近くの方にお越し頂き,順番待ちの列ができるなど非常に賑やかなイベントとなりました。

本テーマは開発技術班の齋藤氏考案のもので,紙コップと輪ゴムによる弓と,先端にスポンジのついたストローの矢を作って遊んでもらう工作実験になります。

色や柄のついた紙コップやストローの中から好きなものを選び,はさみや穴あけパンチを用いて溝や穴空け加工といった少し細かな作業を行いました。

工作後は,作った紙コップ弓矢で的当て遊びを行うことでどうしたらうまく飛ばせるか実験したり,シールやペンでコップにお絵描きしたりと充実した内容となっています。

参加した子供たちも,細かな作業で苦戦しながらも一生懸命に取り組んでくれました。最初から積極的に参加してくれる子,はじめは緊張している様子の子など様々でしたが,

どのお子さんも工作を進める中で段々と表情も和らぎ楽しんで工作をして,最終的には的当てで嬉しそうに遊んでくれました。

2023.12.2 ~ 12.3

「科学技術へのいざない」工作実験中の様子

「科学技術へのいざない」工作実験中の様子

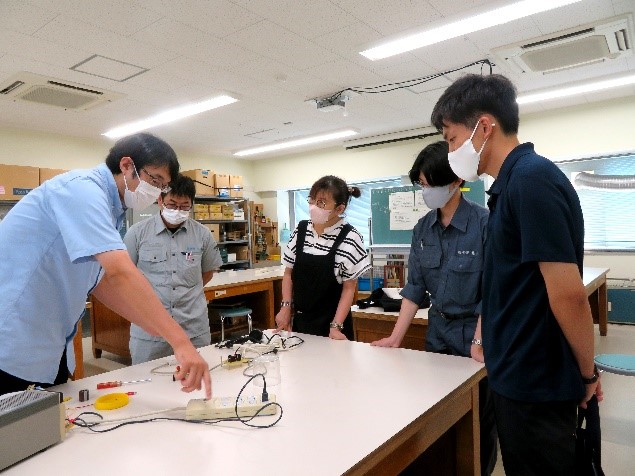

新人研修を行いました。

今年度は5名の方が新規採用され、工学部技術部に迎え入れることができました。新規採用の技術職員を対象に、2023年8月30日・9月25日・26日に新人研修を行いました。

社会基盤プログラム,知能情報プログラム,電子情報プログラム・人間支援プログラム,創造工房にそれぞれ1名ずつ新規採用されましたので,

それぞれのプログラムの技術職員に講師をお願いしました。

人間支援プログラムでは業務内容の説明受けました。電子情報プログラムでは電気に関する安全講習で実際に危険な例などを学ぶことができました。

知能情報では電算室でパソコンを使って実習を行い電算演習の基本を学びました。社会基盤プログラムでは測量の基礎を学びまた体験もしました。

創造工房では機械の説明を受け,利用する際の安全衛生講習を受けました。この研修で学んだことを今後の業務に活かして頂けたらと思います。

2023.8.30 / 9.25 / 9.26

各プログラムでの研修の様子

各プログラムでの研修の様子

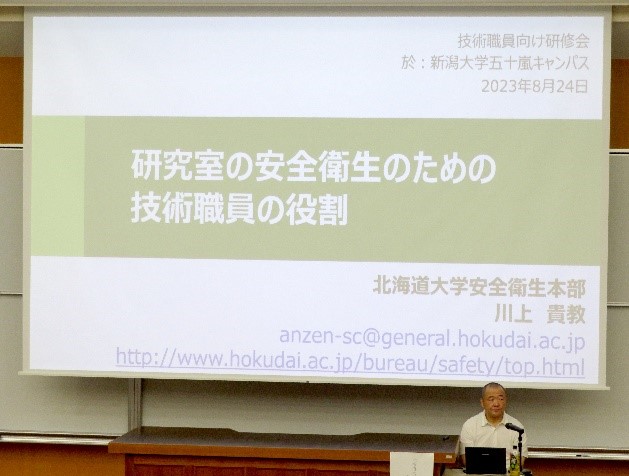

工学部技術職員研修会を開催しました。

工学部技術職員研修は2023年8月24日(木)工学部101講義室にて、北海道大学安全衛生本部の川上貴教先生より「研究室の安全衛生のための技術職員の役割」というタイトルでご講演頂きました。

講演内容は安全衛生本部の業務紹介をされたあと,数名の方から現在困っていることや質問にお答え頂くという形で討論が行われました。

他学部の方も含め28人が参加され,大変有意義な研修となりました。

2023.8.24

講演会の様子

講演会の様子

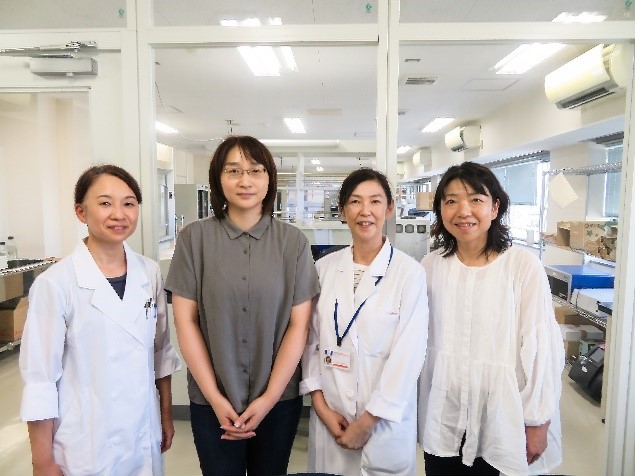

ダイバーシティー懇談会を開催しました。

技術部専門委員会委員長の山内教授よりお話があり,総合技術部の情報交換も兼ね,新潟大学脳研究所において技術専門職員の丹田氏,夏目氏とお話させて頂く機会を設けて頂きました。

お二方は脳を検査するための標本作りや検体などの管理,モデル動物の作成や飼育などされていて,普段見ることのできない脳研究所のいろいろな施設を見学させて頂きました。

工学部では想像も付かない業務内容で大変貴重な経験ができました。

また,工学部,脳研究所という業務の違いはありますが,技術職員という仕事の中で女性が活躍している現状を確認できとても有益でした。

四人それぞれ採用プロセスやキャリアが異なっており,そういった方々との交流を通じて自らの視野を広げる良い機会にもなりました。

滅多にお会いする機会もないお二人と懇談会で意見交換を行い,総合技術部としてのつながりもできて身近に感じることができました。

2023.8.23

ダイバーシティー懇親会の様子

ダイバーシティー懇親会の様子

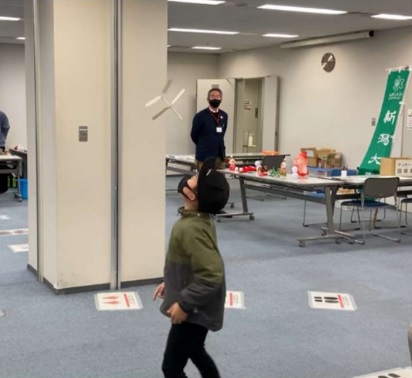

小学生向け工作イベント「夏休み工作教室」を開催しました。

2023年8月21日(月)に「夏休み工作教室」を開催しました。今年度は新型コロナウィルス感染症による行動制限が大幅に解除されたことから、久しぶりに対面で開催しました。

対象は小学生で、工作の難易度ごとに3つのテーマを用意し、低学年から高学年まで多くの子どもが楽しめるようにしました。小学生とその保護者、約120名が参加し、

工学の面白さに触れる良い機会となったと思います。

低学年対象の「プロペラを使った工作(ホバークラフト・紙トンボ)」では、空気の流れと動きの面白さを、

中学年対象の「作ってなるほどパイプオルガン」では、音が出る仕組みやパイプオルガンの構造を、

高学年対象の「太陽電池を使ったソーラーカー」では、本格的な工作やモータ・太陽電池の仕組みを教えることを目的としました。

各テーマとも、技術職員の指導の下、真剣に工作に取り組む様子が見られました。初めて使う道具や工具に少し緊張しながらも、賑やかに工作を行いました。

完成後には自分たちが作ったもので楽しそうに遊ぶ様子が見られました。

2023.8.21

夏休み工作教室の様子

夏休み工作教室の様子

2022年度

「科学技術へのいざない」へ参加しました。

2022 年 10 月 29 日(土)・30 日(日)に福島県郡山市のふれあい科学館にて小中学生・高校生向けに科学技術へのいざないが開催されました。このイベントではふれあい科学館の一室を借りて,本学からは6テーマ,ふれあい科学館からは1テーマの実験を行いました。工学部技術部からは4名が参加し『紙コップ弓矢』というテーマの工作実験を行い,両日合わせて凡そ100名を超える子供達にこのテーマに参加して頂きました。このテーマは紙コップの中央に穴を開け,弓矢を模したストローの先端に丸いスポンジを取り付け,ゴムの弾性を利用して打ち出す仕組みの工作です。1人に付き凡そ10分弱で製作する事ができ,製作した『紙コップ弓矢』はこちらで持参した的に当てて貰い,子供達は自ら製作した『紙コップ弓矢』で楽しそうに的当てをしていました。またこのテーマに参加した子供達にはお土産として新潟大学工学部と記された鉛筆削りや自作したハロウィン用かぼちゃのキーホルダー(真鍮製)等をプレゼントしました。このテーマは凡そ3歳ぐらいから12歳ぐらいの子供達が参加し,小さな子は特に,はさみ等の工具を使用する為に怪我をさせないよう十分に注意を払いながら工作を行いました。子供達は我々の話を素直に聞いてくれていた事もあり,特に危険と感じる場面も無く,安全に楽しく工作を教える事が出来ました。我々が普段指導をしている大学生よりも遥かに低年齢層で,子供達に作業のやり方を伝える為に話し方を試行錯誤しながら行いましたが,より分かりやすい言葉で簡潔に伝える事を意識して臨み,指導方法を学ぶ一助になったのではないかと感じた経験となりました。

2022.10.30

「家庭でできる安全な工作」2022に申し込みのあった各家庭へ郵送しました。

新型コロナウィルス感染症の対応が 3 年目となったが終息することなく,夏休み工作教室は参加者および関係者の健康と安全を考慮し,対面での工作教室は中止とし家庭でできる簡単な工作を郵送することとし,以下の教材を企画した。 「家庭でできる安全な工作」2022 と題して以下の4テーマを用意し,家庭内でできる簡単な工作を基本とした工作キットを郵送で希望者(25 件 37 セット)にお送りした。 (1)レモン電池を作ろう 20 セット (2)紙トンボと風船ロケットを飛ばそう 20 セット (3)紙で作る「ランプシェード」 20 セット (4)簡単紙工作「動く紙工作」 20 セット

技術部研修会【救命講習会】を実施しました

令和5年3月15日,新潟西消防署地域防災課の方を講師に迎え,救命講習会を実施しました。 この講習会では,AED 使用を含めた心肺蘇生法や,異物除去法,止血法を,映像視聴と実習で学びました。技術部としては 7 年ぶりの救命講習会となり,有意義な講習となりましたが,緊急時に適切な対応をするためには定期的な受講が望ましいので,今後も継続した開催ができればと思います。

2023.3.15

救命講習会の様子

救命講習会の様子

2021年度

「科学技術へのいざない」へ参加しました。

「科学技術へのいざない」が 2021 年 11 月 27 日(土),28 日(日)に郡山市 ビッグアイふれあい科学館にて開催されました。

震災から 10 年経つということで,震災復興イベントの位置づけでもありました。新潟大学からは 5 テーマ,科学館から 1 テーマ出展の計 6 テーマで行われました。

コロナ禍ということもあり,来場者が少ないのではないかと予想されていましたが,2 日間で 424人の方に展示ゾーンに来ていただくことができ予想以上の成果となりました。

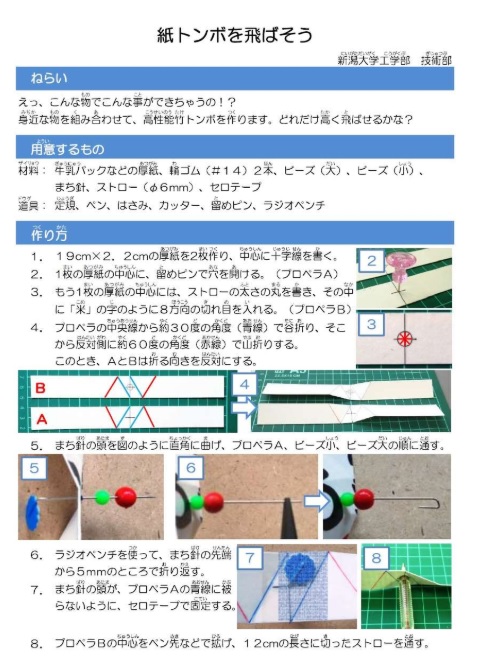

技術部からは 3 名が 2 日間とも参加し,「紙とんぼを飛ばそう!」というテーマで出展をしました。

竹とんぼを飛ばす際は伸ばす手が決まっているため,利き手によってはなかなか飛ばすことができない子供さんがいるようです。今回のテーマはプロペラを回す方向は決まっていますが,

事前にストローを回して輪ゴムをねじり,輪ゴムが戻る力を利用して飛ばします。その原理を知った親御さんが利き手を気にする必要がないとお話されていました。

その点に関しては子供目線で理解できていない点だったので,本テーマの非常に良いところで多くの方に喜ばれるテーマだと感じました。

工作で使用した厚紙の寸法は牛乳パックでも代用できるように設計されていたので,容易に準備できるもので工作することができる点も魅力的でした。

工作時間は 1 人 10~20 分程度で,小さい子供さんから大人まで多くの方に楽しんでいただけるテーマでした。工作後は喜んで遊んでいる様子が見受けられました。

2021.11.30

「科学技術へのいざない」の様子

「科学技術へのいざない」の様子

「家庭でできる安全な工作」を申し込みのあった各家庭に郵送しました。

新型コロナウィルス感染症の影響で、今年度の「夏休み工作教室」は中止としました。「夏休み工作教室」の代替えとして、以下の教材を企画しました。

「家庭でできる安全な工作2021」 と題して以下の4テーマを用意し、家庭内でできる簡単な工作を基本とした工作キットを郵送で希望者(12 件 16 セット)にお送りしました。

(1)紙トンボを飛ばそう 20 セット

(2)簡単紙工作「動く紙工作」 20 セット

(3)紙で作る「ランプシェード」 20 セット

(4)簡単電子工作「ブレッドボードで作る誘導チェッカー」 5 セット

各家庭で工作を楽しんでもらえればと思います。次年度は是非新潟大学工学部での「夏休み工作教室」を開催したいと思います。

2021.10.15

送付した教材の一部

送付した教材の一部

機械系・化学系の新人研修を行いました。

新人研修は機械系と化学系について行いました。機械系の研修は2021年6月25日(金)に創造工房において,羽鳥氏から工場にある工作機械の説明を受け, 実際に旋盤の使い方について教わりました。 その後,永野氏からは安全講習に関する説明を受けました。これから工作機械を使う際にはとても大切なことであり,今後に生かしてもらいたいと思います。 化学系の研修は,2021年9月3日(金)に講師の宮本氏の研究室で行われました。まずは,近年特に厳しくなっている薬品管理について説明を受けました。 薬品については,購入・保管・廃棄それぞれ法令を遵守する必要があるため,今後に役立つものとなりました。その後は,分析化学について説明を受けた後,実際にクロマトグラフィーによる分析を行いました。 今回の新人研修において講師を快く引き受けていただいた,永野裕典氏,羽鳥拓氏,宮本直人氏には深く感謝いたします。

2021.10.10