技術部長挨拶

山内 健 技術部長

新潟大学工学部のオリジナルな教育の一つに「ドミトリー型教育」があります。学年や分野を超えて学生が集まり、実践的なものづくりを1年生から学べる仕組みです。高校での探究学習のバトンを大学1年生につなげる、全国でもめずらしい学びの場です。学びのいろいろな場面で、高度な技術専門人材である技術職員が、実験や実習を交えながら実践的な教育を行っています。あるときは名コーチとして、またあるときは頼れるサポーターとして学生のそばに立ち、成長をしっかり見守ってくれています。 また、技術部は5つの技術班から成り立っていて、活動報告書の作成や独自の研修の企画、学部内の安全巡視、学部ホームページの運用、学外向けの工作教室など、安全・広報・地域貢献に関わるユニークな取り組みも積極的に行っています。 技術部は、これまで培ってきた地域との繋がりや技術支援を大切にしながら、新潟大学工学部と供に日本海側の中核的高等教育機関として新しい時代に即した工学教育を実践してまいります。 皆様のご理解とご支援をよろしくお願い致します。

技術長挨拶

南部 正樹 技術長

新潟大学工学部技術部のホームページにご訪問いただきありがとうございます。

当技術部は現在、技術職員数35名で、5つの技術班で構成されています。

工学部における技術職員の組織化は1992年に国大協モデルでの組織化が実施され、その後、2004年9月に「試行」という形で5技術分野からなる技術部組織に再編されました、 そして大学内の内規を改定し、2017年4月から現在の組織として活動しており,本年で9年目を迎えたところです。

工学部は現在の新潟市に移転した約40年前に,多くの技術職員が採用されましたが,数年前から定年や再雇用の終了で退職を迎え、大学全体で採用が制限される中、 技術職員も減少傾向にあります。

このような状況の中、本来の教育・研究における技術支援業務はもとより、技術部が組織として、 若手技術職員への技術の継承なども喫緊の課題となっています。

これからも工学部技術部として、教員組織や事務組織との連携、協力を図りながら様々な変化に対応し、工学部発展のため教育・研究により一層貢献できるよう努力してまいる所存でございます。

皆様のご理解とご支援を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

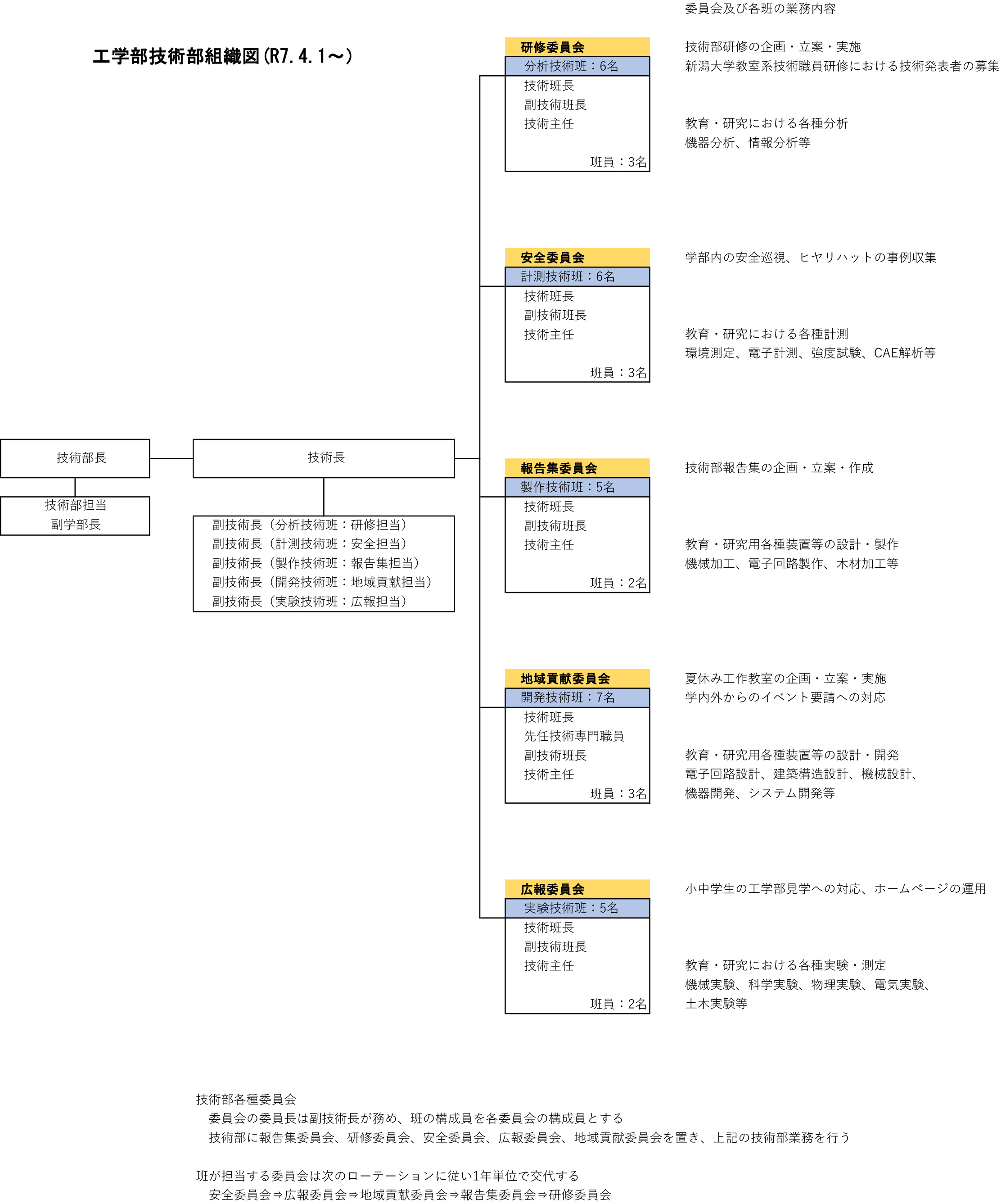

技術部と委員会活動の紹介

新潟大学工学部技術部は、大学での教育・研究、社会貢献における技術支援を担う組織です。教員とともに技術職員が、実験・実習の補助や技術指導を行い、

専門分野を活かした様々な業務を行っています。工学部技術職員がどのような業務を担当しているのかについては、

「技術職員の業務」をご覧ください。

技術職員の業務は、「業務依頼」を基に行われています。

工学部技術職員に業務を依頼したい場合は「業務依頼窓口」のページから業務を依頼して下さい(学内専用)。なお、「どのような業務を依頼できるのか知りたい」

「このような技術を持っている人を紹介して欲しい」などのお問い合わせ・技術相談は、「お問合せ・技術相談窓口」のページからご連絡をお願いいたします。

工学部技術部は、班を基本として組織され、製作技術班、開発技術班、実験技術班、分析技術班、計測技術班の5班があります。また各班には、その班が担当する委員会活動が割り当てられます。

各班では、班員からの研修の要望、予算執行の要望などをヒアリングし、意見集約を行います。加えて班員が普段の業務で困っていることがあれば、班内で技術協力を行い、課題解決を行います。

技術職員個人で対応できない大規模な業務依頼があった時などには、班単位で参画することもあります。班内に若手職員がいる場合は、班員が協力して技術指導などを行います。

各班には一年毎に各委員会が割り当てられており、班活動と並行して委員会活動も行います。委員会は、安全委員会、広報委員会、地域貢献委員会、報告集委員会、研修委員会の5つがあります。

安全委員会は学部内を巡視し、危険な箇所が無いかの点検を行います。広報委員会は、小中学生などの学外の方の工学部見学に対応するとともに、工学部技術部HPを運営します。

地域貢献員会は地域の子供たち向けに各種工作教室などを行います。報告集委員会は工学部技術部が毎年発行している技術報告集の企画・編集・発行を行います。

研修委員会は各種研修の企画・立案・実施を行います。

また委員会活動とは違い、技術職員有志が目的をもって集まり、小規模なチームを形成し活動する「チーム活動」もあります。

現在、小中高大の授業改善を目的とした実験教材を開発する「教材開発チーム」、自然科学研究科のHPを管理・運営する「Webチーム」、

オンライン授業における動画配信、動画制作をサポートする「YouTubeチーム」が活動しています。